Рецензия на сборник рассказов «Ревизор из будущего»

И снова здравствуйте, друзья!

В моей библиотеке сегодня необычайно оживлённо. В кресле у камина, с неизменной тетрадью для пометок, сидит мой друг, литературный критик Ним. На столе лежит книга — «Ревизор из будущего» Алексея Локтева. Из кухни доносятся возмущённые возгласы и звон посуды — это наша незаменимая Дарья Петровна, судя по всему, колдует над самоваром.

ИРО: Я, как всегда, восторженный читатель. Говорю образами и чувствами.

НИМ: А я, как всегда, скептик и аналитик. Буду разбирать эту историю от завязки до финала.

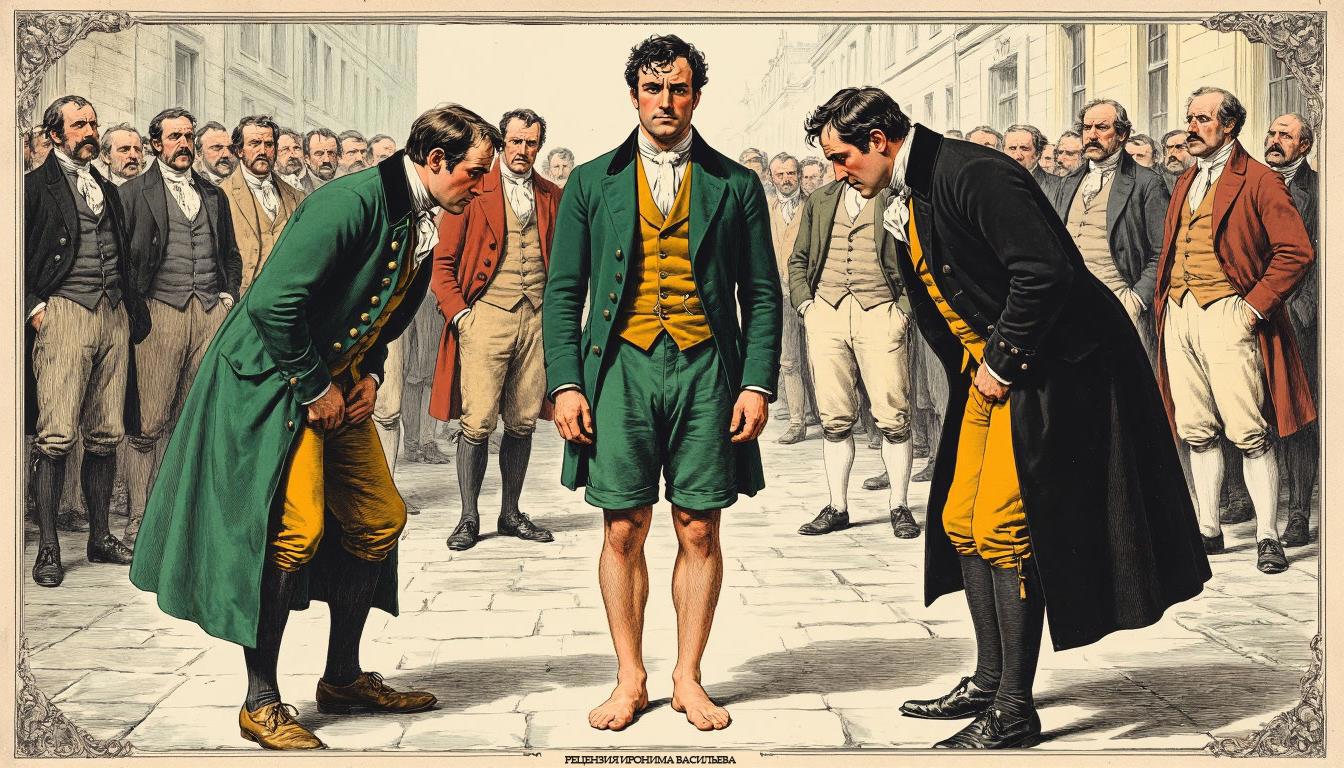

ДАРЬЯ ПЕТРОВНА (показываясь в дверях, вытирая руки об фартук): А я, хоть и женщина необразованная, коли вы тут про будущее да про старину собрались толковать, я и своё слово вставить могу! Только дайте самовар поставить, а то без чаю разбирать такие штуковины — только время терять, как тот ревизор, прости Господи, в трусах гороховых по улице шлялся!

Одна книга, три взгляда. Начинаем наш спор. ИРО (берёт книгу в руки): Ним, ты только представь. Самое невероятное путешествие начинается не с машины времени, а с… обычного проходного двора между двумя хрущёвками. И с одного кроссовка. Вот он, наш герой, Кирилл Щукин, «копирайтер из „Арлекина“», торопится на репетицию «Ревизора». И вдруг — «Мир совершил кульбит. Асфальт ушёл из‑под ног». И он оказывается не на сцене, а в самом настоящем 1831 году. «Деревянные покосившиеся дома. Мостовая, больше похожая на поле боя после артобстрела». И это не декорации! Декорации не пахнут. А здесь пахло. Сильно. По‑настоящему. Я чувствовал этот запах, Ним! Этот холодок абсолютной потерянности.

ИРО (берёт книгу в руки): Ним, ты только представь. Самое невероятное путешествие начинается не с машины времени, а с… обычного проходного двора между двумя хрущёвками. И с одного кроссовка. Вот он, наш герой, Кирилл Щукин, «копирайтер из „Арлекина“», торопится на репетицию «Ревизора». И вдруг — «Мир совершил кульбит. Асфальт ушёл из‑под ног». И он оказывается не на сцене, а в самом настоящем 1831 году. «Деревянные покосившиеся дома. Мостовая, больше похожая на поле боя после артобстрела». И это не декорации! Декорации не пахнут. А здесь пахло. Сильно. По‑настоящему. Я чувствовал этот запах, Ним! Этот холодок абсолютной потерянности.

НИМ (открывает блокнот): Начинаешь с ощущений, как и полагается. Но позволь начать с конструкции. Аннотация играет на классическом приёме «попаданчества» плюс гоголевская аллюзия. Моё первое уточнение: не слишком ли автор сразу, почти моментально, отказывается от психологии дезориентации? Герой приходит в себя, видит козла, а уже через пару страниц его принимают за ревизора и он решает играть роль. Где внутренняя борьба? Где настоящий, животный ужас? Не кажется ли, что автор спешит перейти к забавной части, несколько сглаживая остроту травмы временного перемещения?

ИРО: Спешит? Да герой в ужасе! Он же не супермен. Он — в семейных трусах в мелкий голубенький горошек и с одной ногой, утонувшей в козьем продукте жизнедеятельности. Его страх не кричащий, он — леденящий, тихий. «Паника, которую он отгонял, пока с ним говорили, накатила новой волной». Но что ему делать? Рыдать? Его мозг, заспамленный текстами, выдаёт единственно возможный спасательный круг: «Бобчинский… Добчинский… Городничий… Они кричали „Ревизор“… Чёрт возьми. Да это же… Это же „Ревизор“!» Это не спешка, Ним, это — гениальное попадание персонажа в свою собственную судьбу. Копирайтер и актёр‑любитель попадает в пьесу. Это же идеально! Его профессия становится его спасением.

ДАРЬЯ ПЕТРОВНА (вносит поднос с дымящимся самоваром и гранёными стаканами в подстаканниках): В трусах, говоришь… Ох, бедолага. И в такое время попал, не к ночи будь помянуто. У нас на деревне в тридцатом году тоже один странник объявился, так его мужики за лешего приняли, отхлестали батогами. А тут ему ещё и ревизором быть пришлось! Самовар стоит, можно и почаёвничать. Рассказывайте дальше, я послушаю.

НИМ: Благодарю, Дарья Петровна. Вернёмся к нашему «ревизору». Механика комедии. ИРО, твой восторг я чувствую, но как критик я обязан спросить: не работает ли автор на этом этапе слишком уж по готовым лекалам? Чиновники с говорящими фамилиями — Швырь‑Колотиловский, Грибушко‑Ягодкин. Их заискивание, их взятки. Не кажется ли тебе, что это прямолинейная, почти пародийная стилизация под Гоголя, которая не даёт этим персонажам шанса стать чем‑то большим, чем карикатуры?

ИРО: А вот здесь, дорогой мой Ним, ты не прав! В том‑то и фокус, что они НЕ карикатуры! Они — настоящие. Автор показывает это гениально через взгляд Кирилла: «Это не было театром. Это была сама жизнь, устроенная по законам гоголевской сатиры. Эти люди не играли роли — они так жили! Их страх перед ревизором был абсолютно настоящим, животным». Они не читали Гоголя. Они — его прототипы, плоть от плоти той самой системы. Их карикатурность — не авторская придумка, а диагноз эпохи. И Кирилл это понимает, и от этого его азарт становится леденящим. Он единственный во вселенной знает сценарий. Он — «кукловод, у которого в руках оказались ниточки».

ДАРЬЯ ПЕТРОВНА (наливая чай, причмокивая): Ниточки, говоришь… Ох, знаю я этих кукловодов. Барин наш, покойный, тоже ниточки в руках держал, пока налоговая комиссия в уезд не нагрянула. Тут ниточки‑то эти и рвутся, как паутинка. А куклы‑то потом на пол падают, да ещё и с треском. Пейте чай, горяченький. Смородиновым листом заварен.

НИМ: Допустим, с социальной сатирой я согласен. Но перейдём к языковому эксперименту. Столкновение эпох. Кирилл сыплет терминами из будущего: «блогеры‑миллионники», «пиар», «медиаграмотность», пытается объяснить запуск собак в космос. ИРО, будь откровенен: не кажется ли тебе, что некоторые из этих сцен — например, тот же нелепый танец под «Ё‑ё‑ё, братва, зацените движ!» — это перебор? Что автор, увлекаясь комическим эффектом, иногда переходит грань, после которой чиновники должны были бы не восхищаться, а срочно звать лекаря для «сиятельства»?

ИРО: Но в этом‑то и весь абсурд, который и есть главная валюта этой вселенной! Они не просто восхищаются. Они принимают его бред за «высший пилотаж искусства», за «заграничный шик»! Они интерпретируют это через призму своего дикого страха и подобострастия. Это гипербола, Ним, доведённая до логического предела. Это показывает не глупость отдельных людей, а механизм работы системы, готовой обожествить любую непонятную ересь, исходящую сверху. Когда попечитель Грибушко‑Ягодкин, услышав про космос, восклицает: «Надо будет и у нас что‑нибудь этакое… может, кошку?» — это же не просто смешно. Это страшно и гениально.

НИМ: Хорошо, с социальной механикой абсурда я готов поспорить, но приму. Однако ядро истории! Всё меняется с появлением Софьи, дочери городничего. Вот тут у меня главный вопрос к автору. ИРО, не кажется ли тебе, что её образ — умная, начитанная девушка, которая знает Уэллса и с интересом слушает рассказы о будущем — это некий идеализированный конструкт? Слишком уж она контрастирует со своим окружением. Не «девочка ли она для битья» в авторской мысли о взаимопонимании?

ДАРЬЯ ПЕТРОВНА (вздыхает, поправляя платок): Девочка для битья… Что вы, барин! Такие и в старину были. У нашей помещицы дочка, Софья Васильевна, тоже книжки французские тайком читала, про всякие машины да полёты мечтала. Глаза горят, а сама — как птичка в клетке. Пока не выдали замуж за того самого Грибушко‑Ягодкина, прости Господи. Так что бывает. Жизнь‑то она почище любой книжки выдумает.

ИРО: Спасибо, Дарья Петровна! Вот видишь, Ним. Софья — не конструкт. Она — та самая редкая, но реальная возможность диалога. И в их сцене при свечах — одна из сильнейших глав. Когда он открывается ей: «Я не де Бриньи… И не ревизор. Меня зовут Кирилл. Кирилл Щукин. И я… я из будущего». И она не кричит. Она спрашивает: «Из будущего?.. Это как же? На машине времени? Как у Герберта Уэллса?». Это момент абсолютной магии. Не романтической, а интеллектуальной. Два одиночества из разных времён находят друг друга. И её вопрос не про технологии: «А в твоём времени… там мир?.. Вы научились жить без войн?» — это вопрос, который бьёт прямо в сердце любого из нас. Его честный ответ «Нет…» — это и есть настоящая, не приукрашенная встреча эпох.

НИМ: Что ж, с психологией этой сцены я соглашусь, она действительно сильна. Но стилистика! Язык книги мечется между современным сленгом («отключим газ!», «сила в пиаре!») и стилизацией под речь XIX века. Не кажется ли тебе, что этот гибрид порой создаёт ощущение неровности? Что мы как будто читаем два разных текста, насильно склеенных в один?

ИРО (заливисто смеясь): Дорогой мой Ним, вот уж здесь ты точно попал пальцем в небо и не в ту мишень! Ты говоришь о «двух текстах»? Так это же и есть самый что ни на есть цельный, блестящий текст! Ты не понял самого главного авторского хода!

НИМ (хмуря брови): Какого ещё хода? Я вижу эклектику.

ИРО: Да это же не эклектика, это — пасхалки! Гениальные пасхалки для читателя‑современника! Ты обратил внимание, откуда Кирилл берёт эти свои «перлы»? «Я мзду не беру! Мне за державу обидно!» — это же чистейшей воды цитата из «Белого солнца пустыни»! А его «Кризис доверия в обществе… Надо повышать медиаграмотность населения» — это идеальный, до слёз смешной перевод бюрократического новояза в эпоху, где и слова‑то такого нет!

НИМ: Цитаты? Из фильмов?

ИРО: Конечно! Автор не просто тыкает в книгу современные словечки для колорита. Он сознательно делает Кирилла носителем нашей, современной культурной памяти! Его мозг, забитый не только статьями про дауншифтера Николая II, но и цитатами из культовых советских фильмов, в критический момент выдаёт именно их. Это же гениально! Это не разрыв ткани повествования. Это — тончайшая штриховка его образа. Он не просто наш современник. Он — продукт нашей медиасреды. И его попытки говорить с людьми XIX века на языке Верещагина или героев советских комедий — это не стилистический сбой. Это — трагикомичный культурный шок в чистом виде!

ДАРЬЯ ПЕТРОВНА (покачивая головой у печки): Пасхалки, медиасреда… Слова‑то какие. А по‑моему, так парень просто с перепугу несёт то, что первое на ум приходит. У нас на деревне тоже, как напьётся кто, так такое про Сталина скажет, что хоть святых выноси. А наутро и не помнит. Только вот фразы эти, из ваших фильмов… Звучат‑то они складно. «За державу обидно»… Это ж всем понятно, в любое время понятно! Может, он и правду, наш‑то ревизор, не дурак, а просто испугался очень, вот и говорит, что знает.

ИРО: Вот‑вот, Дарья Петровна! В том‑то и фокус, что эти фразы — «складные». Они звучат как афоризмы, как народная мудрость. И чиновники, с их вечным страхом перед высоким стилем и тайным смыслом, ловят их на лету и видят в них «глубочайшую мудрость»! Автор играет на этом. Он показывает, как пустая или заёмная формула, сказанная с нужной интонацией в нужном месте, обретает вес и значение. Это же метакомментарий о природе власти и языка! Кирилл не склеивает два текста — он демонстрирует, что любой текст, любая фраза — это просто инструмент. И его эффективность зависит не от содержания, а от того, КТО и КОМУ её говорит. А то, что мы, читатели, узнаём эти цитаты — это наш с автором секретный знак, наша общая усмешка. Мы‑то понимаем, откуда ноги растут!

НИМ (почесав переносицу): Хм. «Пасхалка» как приём, усиливающий характеристику героя и создающий второй, ироничный пласт для подготовленного читателя… Да, такое объяснение имеет право на существование. Это снимает часть моих претензий к «неровности». Хотя риск спуститься до уровня простого цитирования, до постмодернистской игры в «угадайку», остаётся. Но в контексте образа Кирилла — копирайтера и актёра, чей ум и есть сборная солянка из медиапродуктов — это действительно выглядит органично. Ладно, Иро, в этом пункте я сдаюсь. Автор знал, что делал.

ИРО (торжествующе): Ну вот и славно! А то я уж думал, тебе советское кино совсем чуждо. Так что запомни: когда в следующий раз попадёнец кричит «Отключим газ!» в 1831 году — это не ляп. Это культурный код. И это — чертовски смешно.

ДАРЬЯ ПЕТРОВНА (задумчиво хлопает ложкой по ладони): У ручья и корова… Таких коров у ручьёв‑то развелося — в наше время все пьют и пьют, казнокрады! Пойду, печь протоплю, что‑то холодно стало.

(Дарья Петровна выходит, оставив лёгкий запах чая и тлеющих дров.) НИМ (медленно закрывает блокнот): Что ж, Иро. Ты, как всегда, защищаешь книгу с упорством, достойным лучших применений. Мои претензии к некоторой схематичности второстепенных персонажей в начале и к стилистической резкости отдельных комических сцен остаются. Автор иногда переигрывает, жертвуя тонкостью ради гротеска. Но я вынужден признать: Алексей Локтев совершил главное. Он взял избитый жанр «попаданчества» и вдохнул в него настоящую литературность, интеллектуальную игру и подлинную человечность. Он заставил меня задуматься не о «приключениях в прошлом», а о природе лжи, власти, одиночестве и той цене, которую платит человек, начавший играть чужую жизнь.

НИМ (медленно закрывает блокнот): Что ж, Иро. Ты, как всегда, защищаешь книгу с упорством, достойным лучших применений. Мои претензии к некоторой схематичности второстепенных персонажей в начале и к стилистической резкости отдельных комических сцен остаются. Автор иногда переигрывает, жертвуя тонкостью ради гротеска. Но я вынужден признать: Алексей Локтев совершил главное. Он взял избитый жанр «попаданчества» и вдохнул в него настоящую литературность, интеллектуальную игру и подлинную человечность. Он заставил меня задуматься не о «приключениях в прошлом», а о природе лжи, власти, одиночестве и той цене, которую платит человек, начавший играть чужую жизнь.

ИРО: Значит, перемирие? «Ревизор из будущего» — это не просто юмористическая фантастика. Это умная и грустная книга о том, что наше знание — и культурное, и историческое — это одновременно и сила, и проклятие. После неё ты смотришь на привычный мир иначе. Замечаешь в нём те же «гоголевские» черты. И понимаешь, что иногда, чтобы быть собой, нужно сбросить чужой кафтан, даже если под ним окажутся только семейные трусы в мелкий голубенький горошек. И что настоящее чудо — это не попадание в прошлое, а встреча того, кто увидит в тебе человека, а не ревизора.

НИМ: Перемирие. С оговорками. Автор продемонстрировал яркий талант стилизатора и глубокое понимание классического материала. Теперь дело за оттачиванием баланса — чтобы сатира не переходила в фарс, а лирика не становилась сентиментальностью. А нам, друг мой, пора допить наш остывший чай.

В дверь бесшумно входит Дарья Петровна. На её фартуке странное пятно, похожее на брызги грязи. В руках она держит одинокий, потрёпанный кроссовок.

ДАРЬЯ ПЕТРОВНА: Родимые… Я в сенях прибиралась. В углу, у самой двери. Лежит. Чистый, но видный. И пахнет… не нашим временем. То ли пылью дорожной, то ли… жареной козлятинкой, прости Господи.

Она кладёт кроссовок на каминную полку и уходит, шаркая тапками. Ним и Иро переглядываются. Тишина в библиотеке стала густой, насыщенной, будто в ней растворились запахи двух разных эпох. Именно такой, какая бывает на пороге между мирами, когда ещё не ясно, в какую сторону сделать шаг, и от этого не по себе, и безумно интересно одновременно.